Rantai nilai (value chain) memiliki kaitan yang erat dengan rantai pasok (supply chains), dimana rantai nilai memiliki cakupan aktivitas bisnis yang lebih luas dibandingkan dengan rantai pasok, tetapi rantai pasok merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan rantai nilai yang berhasil.

Rantai pasok adalah interkoneksi dari semua pihak, sumber daya, bisnis, dan aktivitas yang terlibat dalam pemasaran atau distribusi di mana suatu produk mencapai konsumen akhir. Ini menciptakan hubungan mitra dalam chain seperti pemasok, produsen, grosir, distributor, pengecer, dan konsumen.

Di sisi lain, rantai nilai mencakup semua aktivitas bisnis yang meningkatkan nilai suatu produk atau layanan di mata konsumen. Rantai nilai dilacak ke arah berlawanan dengan rantai pasok, dimana rantai nilai mengalir dari konsumen, kembali melalui rantai pasok ke produksi dan pengolahan bahan mentah. Rantai nilai juga mencakup aktivitas yang tidak ada pada rantai pasok, seperti pengembangan produk dan pemasaran.

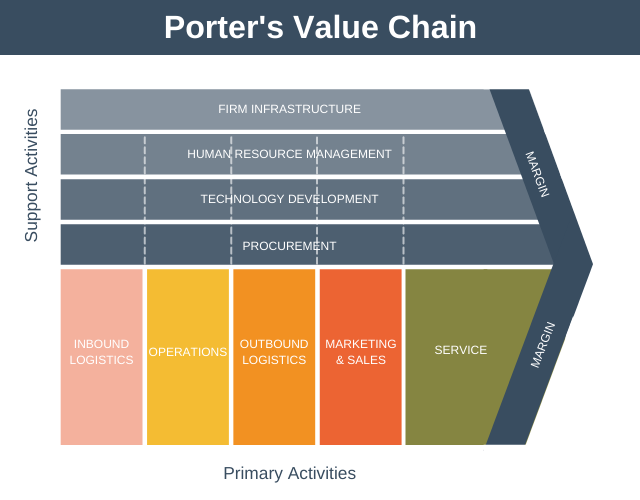

Secara khusus, Porter (1985) memfasilitasi penilaian sistematis tentang karakteristik unik apa yang dimiliki atau dapat dikembangkan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang memungkinkannya untuk secara menguntungkan menjual produk dengan kualitas yang sama dengan harga lebih rendah atau untuk menjual produk yang dibedakan lebih dari pesaingnya. Rantai nilai ala Porter adalah alat strategi bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk membantu para manajer memutuskan bagaimana cara secara menguntungkan meningkatkan daya saing perusahaan.

Porter’s Value Chain

(Sumber gambar : expertprogrammanagement.com)

Beberapa elemen yang terlibat dalam rantai nilai menurut Porter (1985) adalah primary activities (kegiatan utama) dan support activities (kegiatan pendukung). Primary activities melibatkan:

- Inbound logistics, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan.

- Operations, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output.

- Outbound logistics, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen.

- Marketing and sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk.

- Service, yaitu aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk.

Support activities melibatkan:

- Firm infrastructure, terdiri dari departemen-departemen/fungsi-fungsi yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagian lain menjadi sebuah kesatuan.

- Human resource management, mencakup pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian.

- Technology development, meliputi pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output.

- Procurement, berkaitan dengan proses perolehan input/sumber daya.

Berapa banyak keuntungan yang dihasilkan bisnis ditentukan oleh kualitas nilai yang diciptakannya. Setiap perusahaan harus mampu menyediakan produk yang lebih baik dan lebih sesuai untuk memenuhi permintaan dan harapan konsumen mereka.

Rantai pasok memastikan bahwa produk yang sangat konsumen hargai benar-benar sampai kepada konsumen. Oleh karenanya, rantai pasok melibatkan penyimpanan dan transportasi. Perbedaan utama antara rantai pasok dan rantai nilai adalah fakta bahwa di dalam rantai pasok tidak ada nilai tambah. Rantai pasok fokus pada pengangkutan suatu produk dari satu ujung ke ujung lainnya. Sementara rantai nilai bertujuan untuk menambah nilai pada produk agar dapat disampaikan kepada konsumen akhir. Hal ini seringkali bisa dicapai melalui pengemasan, pemasaran, dan penjualan.

Meskipun demikian, rantai pasok bagi dunia bisnis sama pentingnya dengan rantai nilai. Tanpa salah satunya, kegiatan ekonomi dan bisnis dapat terperosok dalam mimpi buruk yang secara logistik mustahil. Rantai pasok adalah satu hal yang menghubungkan dunia. Sebuah produk yang kita konsumsi sangat mungkin diproduksi di lokasi yang sangat jauh. Kita dapat menemukan produk tersebut di rak toko swalayan dekat rumah kita adalah karena rantai pasok yang tidak pernah berhenti. Begitulah cara dunia kita ini dijalankan.

Rantai nilai dan rantai pasok sulit dipisahkan karena sebagian besar fungsinya saling tumpang tindih. Baik rantai nilai maupun rantai pasok membutuhkan transportasi dan penyimpanan. Perbedaan utamanya adalah pada rantai pasok tidak diperlukan beberapa fungsi seperti pengemasan atau pemasaran produk. Keterkaitan rantai pasok dengan rantai nilai semakin terasa karena pada akhirnya aktivitas rantai pasok, seperti logistik masuk, produksi, dan logistik keluar menawarkan banyak peluang langsung untuk menambah nilai bagi konsumen. Kedua jaringan ini pun membantu menyediakan produk berkualitas kepada pelanggan dengan harga yang wajar.